今のlibxmlは意図しないエンティティ変換により意図しない情報漏洩などを防ぐ為にエンティティ変換をしない仕様になっています。libxml関数にLIBXML_NOENT(エンティティ変換を行わせる為のフラグ)を渡して処理しないとエンティティ変換が行われません。しかし、例外があります。

(さらに…)カテゴリー: PHP Security

-

iPhone(iOS)のWi-Fi機能無効化バグ

Gigagineで比較的珍しいバグが見つかったことを記事にしています。

「%p%s%s%s%s%n」というSSIDのネットワークに接続すると、iPhoneのすべてのWi-Fi関連機能が無効になってしまう

https://gigazine.net/news/20210620-specific-network-name-disable-wi-fi-iphone/「セキュリティって難しいんだな」と感じるニュースではなく「大手でも基本が出来てないんだな」と思えれば、似たような問題で困ることが無くなります。

(さらに…) -

常識?非常識?プログラムは1文字でも間違えると正しく動作しない

プログラムのコードを書く場合1文字でも間違えると致命的な問題になる事がよくあります。=< であるべき所を < で条件分岐すると困った事になります。何を当たり前の事を言っているのだ?と思うでしょう。プログラマには常識です。プログラマーは1文字も間違いがないコードを書くために懸命にコードを書いています。

しかし、プログラムでデータを処理する場合1文字でも正しく取り扱うことができないモノが含まれると正しく動作できない、これは常識でしょうか?それとも非常識でしょうか?プログラマは自分が書いたコードに正しく処理可能なデータであることを保証するコードに(データを検証するコードを記述)しているでしょうか?入力データの検証はアプリケーションでは必須ですが検証できているでしょうか?

(さらに…) -

出力時のフェイルセーフ対策が最も重要なセキュリティ対策であるはずがない

コンピューターサイエンス・システムエンジニアリングに基づくソフトウェアセキュリティ対策は論理的に構築されており問題ないです。しかし、一般に広まっているソフトウェアセキュリティ対策には出鱈目が普通にまかり通っています。

その最たる例はCWE-20の出鱈目な紹介や解釈です。

Terminology

The “input validation” term is extremely common, but it is used in many different ways. In some cases its usage can obscure the real underlying weakness or otherwise hide chaining and composite relationships.

Some people use “input validation” as a general term that covers many different neutralization techniques for ensuring that input is appropriate, such as filtering, canonicalization, and escaping. Others use the term in a more narrow context to simply mean “checking if an input conforms to expectations without changing it.” CWE uses this more narrow interpretation.

太字部分の訳

他の人々はより狭いコンテクストで”変更しなくても入力が期待に沿うモノかチェックすること”の意味で使用する。CWEはこの狭い意味の解釈を採用している。このように現在の本家CWE-20の用語補足では「”変更しなくても入力が期待に沿うモノかチェックすること”の意味で使用」と明記されていますが、CWE-20にエスケープやフィルタリングが含まれる、とする驚くべき解説をする”セキュリティ専門家”が居たりします。(普通は「CWEはこの狭い意味の解釈を採用している」と注釈なくてもそれ以前に解説の文意で判る)

(さらに…) -

Pharファイルを利用したコード実行 – POP攻撃

Pharファイルは複数のPHPスクリプトをアーカイブ&パッケージ化して一つのファイルでアプリケーションとして実行する仕組みです。

PharファイルはPHPプログラムその物なのでこれを実行してしまうとPHPで実行できることは何でもできてしまいます。そもそもPharファイルはプログラムなので信頼できないPharファイルを実行したらやりたい放題なのに、なぜPharのデシリアライズがセキュリティ問題になるのか?解説します。

(さらに…) -

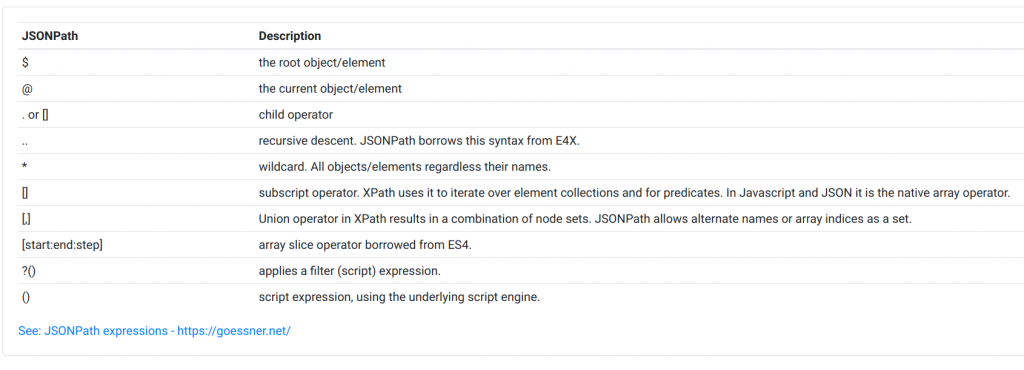

JSONPathインジェクション

JSONPathはCSSのセレクタやXPathのクエリのような形でJSON形式のデータを選択/クエリする仕様です。最近のRDBMSはJSONPathクエリをサポートしているので、SQLインジェクション対策の一種として必要となる場合もあります。

JSONPathの説明はしないので仕様などはオンラインの評価環境で確認してください。

JSONPathクエリは上記のような”意味を持つ文字”を使ってクエリを実行します。インジェクション攻撃は一文字でも意味がある文字があると攻撃される、と思って構わないです。JSONPathクエリもインジェクション攻撃が可能です。

(さらに…) -

特定の処理を行うデータを渡すURLの作り方

Webアプリケーションを作っているとデータの完全性と機密性を保ちつつ「特定の処理を行うデータを渡すURL」を作りたくなる場合があります。

例えば、特定のURLをクリックすると特定ユーザーの連絡先にユーザーを登録する、などです。

(さらに…) -

データ型とセキュアコーディング

このブログではどのように”データ型”の概念とセキュアコーディングが関連しているのか、Webサーバーアプリを主体に説明します。

セキュアコーディングの基本を理解している必要がありますが、難しくはないです。原則を知っているだけで十分です。セキュアコーディングの10原則は次の通りです。

- 第1 入力をバリデーションする

- 第2 コンパイラの警告に用心する

- 第3 セキュリティポリシーの為に構成/設計する

- 第4 簡易にする

- 第5 デフォルトで拒否する

- 第6 最小権限の原則を支持する

- 第7 他のシステムに送信するデータを無害化する

- 第8 縦深防御を実践する

- 第9 効果的な品質保証テクニックを利用する

- 第10 セキュアコーディング標準を採用する

1番目の原則「入力をバリデーションする」がデータ型と関連します。

(さらに…) -

ソフトウェアに入力バリデーションは必要ない 〜 ただし条件付きで

「ソフトウェアには入力バリデーションは必要ない」そんな事がある訳けないだろう?!いつも言っている事と真逆でしょ?!と思うでしょう。

しかし、「入力バリデーションが必要ないソフトウェア(=コード)」は沢山あります、条件付きですが。

(さらに…) -

コードの共通化を原則とするのはアンチプラクティス 〜 現代のプログラミング原則

同じ処理を行うコードの共通化は、基本的には、ベストプラクティスです。しかし、アンチプラクティスとなる場合もあります。

(さらに…) -

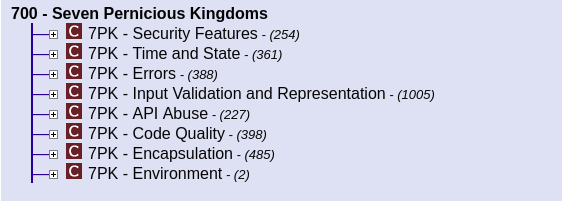

開発者必修の7PKとは?

7PKという用語を聞いた事がある開発者も多いと思います。7PKは業界標準のソフトウェアセキュリティ分類です。まだの方はこれを機会に是非覚えてください。CERT Top 10 Secure Coding Practicesと同じく開発者全員に必修の用語と概念と言えます。何故なら、CERT Top 10 Secure Coding Practicesも7PKも知らないのならISO 27000(ISMS)、NIST SP800-171に対応するアプリケーションは作れないからです。

※ 7PKやCERTセキュアコーディング原則を知らなくても、セキュアなソフトウェアを作ることも可能かも知れません。しかし、それはかなり遠回りになるでしょう。

(さらに…) -

MITREがCWEを大幅更新 〜 セキュアコーディング対応を強化 〜

CWEはセキュアなソフトウェア開発を行う開発者にとっては欠かせない情報源です。2019年1月3日にCWE (Common Weakness Enumeration – 共通脆弱性タイプ) 3.2が公開されました。大幅更新と言える内容になっています。

この更新を一言で言うと「セキュアコーディング対応の強化」でしょう。

(さらに…) -

IPAの「安全なウェブサイトの作り方」は安全な作り方のガイドではない

IPAは「安全なウェブサイトの作り方」とする資料を長年公開しています。しかし、これが、重大な誤りにより、全く安全ではないWebサイトの作り方なっています。

重大な誤りとは以下です。

コンピューターサイエンス/システムエンジニアリングの観点から考える情報セキュリティはISO 27000で標準としてまとめられています。GDPRなどの法制度やNIST SP800-171の義務化などISO 27000の重要性は高まるばかりです。ISO 27000は2000年から、入力バリデーションだけは具体的な対策を記述し、セキュアコーディング/セキュアプログラミングの導入を要求しています。

ISO 27000の基礎的要求事項を無視したセキュリティ対策で情報漏洩問題などが発生した場合、契約で定めた上限以上の損害賠償を課されるリスクが高くなります。法的な意味からも現在のIPAの「安全なWebサイトの作り方」は危険であると言えます。

※ 開発者が「入力バリデーションはしている」と思っている場合でも、穴だらけで脆弱/非効率で問題あり、である場合がほとんどです。MVCモデルのモデルでバリデーションしている!といった場合、ほぼ100%不十分なバリデーションしかしていません。そんなドイツ人開発者と議論した事もあります。

(さらに…) -

エラーと例外とセキュアコーディング/セキュアプログラミング

エラーと例外の使い方は異なります。エラーより例外が推奨されていますが、これはセキュアコーディング/セキュアプログラミングの考え方とも関連しています。この辺りを整理してみます。

(さらに…)